第21問

家計が消費する財・サービスは、①消費が競合するかどうか(競合性)と、②対価

を支払わない人の消費を排除できるかどうか(排除可能性)に基づき、下表のとおり

4 つに分類できる。表中のAとBに入る財・サービスの例として、最も適切な組み

合わせを下記の解答群から選べ。

- A:有料配信のオンライン視聴サービス

B:混雑減少を伴う一般道路 - A:公海に生息する魚介類

B:晴れた日の日光浴 - A:有料配信のオンライン視聴サービス

B:晴れた日の日光浴 - A:晴れた日の日光浴

B:有料配信のオンライン視聴サービス - A:公海に生息する魚介類

B:混雑現象を伴わない有料道路

正解!

不正解...

正解はA:有料配信のオンライン視聴サービス

B:混雑減少を伴う一般道路です。

問題に戻る

第22問

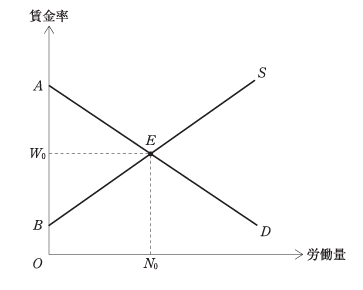

労働市場を示した下図において、Dは労働需要曲線、Sは労働供給曲線であり、

点Eで均衡し、そのときの均衡賃金率はW0、均衡労働量はN0である。

この図に基づいて、下記の設問に答えよ。

(設問1)

均衡賃金率の上昇を引き起こす要因の組み合わせとして、最も適切なものを下

記の解答群から選べ。

a 労働と補完的な生産技術水準の向上

b 雇用環境の改善に伴う労働の限界不効用の低下

c 企業による資本投入量の増加

d 出生率の上昇に伴う生産年齢人口の増加

- bとc

- aとd

- aとc

- bとd

- cとd

正解!

不正解...

正解はaとcです。

均衡賃金率の上昇は、労働市場において労働需要の増加または労働供給の減少によって引き起こされます。選択肢を1つずつ検討します。

a:労働と補完的な生産技術水準の向上

→ 技術が労働と補完的ならば、労働の限界生産力が上がり、労働需要が増加 → 賃金率上昇 ⇒ ○

b:雇用環境の改善に伴う労働の限界不効用の低下

→ 労働に対する心理的・物理的負担が下がると、労働供給が増える ⇒ 供給曲線が右シフト → 賃金率は低下 ⇒ ×

c:企業による資本投入量の増加

→ 労働と資本が補完的ならば、労働の限界生産力上昇 → 労働需要増加 ⇒ 賃金率上昇 ⇒ ○

d:出生率の上昇に伴う生産年齢人口の増加

→ 労働供給が増える ⇒ 供給曲線右シフト → 賃金率は低下 ⇒ ×

したがって、正解は:

aとc

問題に戻る

第23問

(設問2)

この図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

a 労働者に帰属する余剰は、三角形AW0Eである。

b 労働者の機会費用は、四角形AON0Eである。

c 企業の労働費用は、四角形W0ON0Eである。

d 企業に帰属する余剰は、三角形AW0Eである。

- cとd

- bとd

- aとc

- bとc

- aとb

正解!

不正解...

正解はcとdです。

■図の前提

横軸:労働量

縦軸:賃金率

𝑆

S:労働供給曲線(右上がり)

𝐷

D:労働需要曲線(右下がり)

点

𝐸

E:均衡点(賃金率

𝑊

0

W

0

、労働量

𝑁

0

N

0

)

労働市場の余剰は、労働者=労働供給者、企業=労働需要者という構図で判断

■各選択肢の検討

a:労働者に帰属する余剰は、三角形AW₀Eである。

→ 誤り。

この三角形は労働需要曲線の上側にあるため、**企業余剰(消費者余剰に相当)**のエリア。

労働者の余剰(生産者余剰に相当)は、労働供給曲線とW₀の間(下)。よって ×

b:労働者の機会費用は、四角形AON₀Eである。

→ 誤り。

この四角形は労働供給曲線Sの上側を含むので、過大評価されている。

労働者の機会費用は供給曲線の下の面積(つまり、S曲線下の台形 or 曲線下の領域) ⇒ よって ×

c:企業の労働費用は、四角形W₀ON₀Eである。

→ 正しい。

企業は均衡賃金

𝑊

0

W

0

で

𝑁

0

N

0

の労働を雇うので、

費用は単純に

𝑊

0

×

𝑁

0

W

0

×N

0

⇒ 長方形

𝑊

0

𝑂

𝑁

0

𝐸

W

0

ON

0

E ⇒ ○

d:企業に帰属する余剰は、三角形AW₀Eである。

→ 正しい。

企業余剰は、支払っている賃金よりも高く払ってもよいと考える(限界生産力=労働需要曲線)部分。

つまり、労働需要曲線とW₀の間 ⇒ 三角形AW₀E ⇒ ○

よって正しいのは

c:企業の労働費用(W₀ON₀E)

d:企業に帰属する余剰(AW₀E)

→ 正解は cとd

問題に戻る

第24問

下図は、課税と給付を組み合わせた負の所得税の効果を考えるため、縦軸に可処

分所得、横軸に当初所得を測り、45度線の直線ODを描いている。また、可処分

所得(Yd)を示した直線ACは、

Yd = Y(1-t)+A

で定義され、Yは当初所得、tは比例税率、Aは定額給付を表している。

この図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

a 当初所得がOからY2に増大するに従って、個人の純給付額は増加する。

b 当初所得がOからY1に増大すると、個人の可処分所得は増加する。

c 当初所得がY1のとき、当初所得と可処分所得の金額は等しくなる。

d 当初所得がY3のとき、追加的な所得に対して税が課されている。

- aとb

- aとc

- bとc

- aとd

- bとd

正解!

不正解...

正解はbとdです。

◆ 前提整理(図と数式の意味)

縦軸:可処分所得(Yd)

横軸:当初所得(Y)

直線OD:45度線(Yd = Y)→ 所得と可処分所得が等しい状態

直線AC:負の所得税制度下での可処分所得を表す直線(Yd = Y(1 – t) + A)

定数項 A:定額給付(無所得者にも給付あり)

t:比例税率(0 < t < 1)→ 所得が高くなると、控除される額も大きくなる

→ この直線ACは、低所得者には給付、高所得者には課税する構造です。

◆ 各選択肢の検討

a:当初所得がOからY₂に増大するに従って、個人の純給付額は増加する。

→ 誤り

当初所得が0のとき:Yd = A → 給付額は最大

Yが増えると:Yd = Y(1 – t) + A → 給付額は減っていく(課税されるため)

Ydが45度線より上にあるうちは給付を受けているが、当初所得が増えるほど給付は減少

✅ 給付額(≒Yd − Y)が減少するので、この記述は ×

b:当初所得がOからY₁に増大すると、個人の可処分所得は増加する。

→ 正しい

当初所得が増えれば、比例税率tをかけられても、(1 – t) > 0 なので Yd も増える。

よって、当初所得がO → Y₁と増えれば Yd も増える

✅ これは自然な結果 ⇒ ○

c:当初所得がY₁のとき、当初所得と可処分所得の金額は等しくなる。

→ 誤り

当初所得と可処分所得が等しくなるのは、「45度線とACが交差する点」、つまり 点C

点Cに対応する横軸は Y₂ なので、Y₁では可処分所得 > 当初所得

✅ この記述は ×

d:当初所得がY₃のとき、追加的な所得に対して税が課されている。

→ 正しい

Y₃は点Cより右にあるので、可処分所得は当初所得より少ない(45度線より下)

式:Yd = Y(1 – t) + A → Yが増えるほど、可処分所得の増加幅は小さい ⇒ 課税されている

✅ この記述は ○

◆ 結論

正しいのは:b と d

問題に戻る

第25問

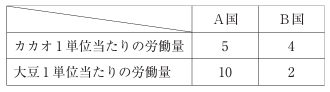

下表に従って、比較生産費説に基づく国際分業を考える。カカオ1単位を生産す

るのに必要な労働量は、A国では5、B国では4である。同様に、大豆1単位を生

産するのに必要な労働量は、A国では10、B国では2である。労働は両国で同質

で、当初はどちらの国もカカオと大豆をそれぞれ40単位ずつ生産していたものと

する。

このような状況に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記

の解答群から選べ。

a A国におけるカカオ1単位の機会費用は、大豆2単位である。

b B国における大豆のカカオに対する相対価格は、A国のそれよりも高い。

c B国で2つの財の生産に必要となる労働量の合計は240である。

d 当初の労働量を維持しながら、A国がカカオの生産に、B国が大豆の生産にそ

れぞれ完全特化したとき、各国におけるカカオと大豆の生産量はどちらも120と

なる。

- a:誤 b:正 c:正 d:誤

- a:誤 b:誤 c:正 d:正

- a:正 b:誤 c:正 d:誤

- a:誤 b:誤 c:誤 d:正

- a:正 b:正 c:誤 d:誤

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:誤 c:正 d:正です。

◆ 与えられた情報まとめ

カカオ(1単位あたり労働量) 大豆(1単位あたり労働量)

A国 5 10

B国 4 2

労働は同質(=単純比較できる)

当初は 両国ともカカオ40+大豆40 を生産

比較生産費説=機会費用に注目し、比較優位がある財に特化

◆ 各選択肢の検討

a:A国におけるカカオ1単位の機会費用は、大豆2単位である。

→ 正しい

A国:

カカオ1単位に5労働

大豆1単位に10労働

→ 大豆1単位=10労働 → 2単位=20労働

→ 5労働で作れる大豆の量:10労働で1単位 ⇒ 5労働で0.5単位

→ カカオ1単位の機会費用=大豆0.5単位

なので、誤り。(※大豆2単位ではない)

✅ × 誤り

b:B国における大豆のカカオに対する相対価格は、A国のそれよりも高い。

→ 相対価格(機会費用)の比較をします。

B国:

大豆:2労働

カカオ:4労働

→ カカオ1単位=大豆2単位(機会費用)

A国:

カカオ1単位=大豆0.5単位(※上の計算のとおり)

→ 比較すると、B国のカカオの機会費用は高い

→ したがって、B国における「大豆の相対価格」はA国より低い

✅ よってこの記述は × 誤り

c:B国で2つの財の生産に必要な労働量の合計は240である。

→ 確認:

カカオ40単位 × 4労働 = 160

大豆40単位 × 2労働 = 80

合計:160 + 80 = 240

✅ ○ 正しい

d:当初の労働量を維持しながら、A国がカカオ、B国が大豆に特化すると、それぞれカカオ・大豆を120単位生産できる。

A国の労働力:

当初:カカオ40×5 = 200、 大豆40×10 = 400 → 合計:600労働

→ A国がカカオに完全特化:

600 ÷ 5 = 120単位のカカオ → ✅ OK

B国の労働力:

カカオ40×4 = 160、 大豆40×2 = 80 → 合計:240労働

→ B国が大豆に完全特化:

240 ÷ 2 = 120単位の大豆 → ✅ OK

✅ ○ 正しい

◆ 結論

選択肢 結果

a 誤

b 誤

c 正

d 正

→ よって、正しい組み合わせは「エ」

✅ 正解:エ a:誤 b:誤 c:正 d:正

問題に戻る

✅ 表の構造(再確認)

消費に関する性質 競合する 競合しない

排除可能(お金を払わないと使えない) 民間財 A:クラブ財

排除不可能(タダ乗り可能) B:共有資源 公共財

✅ 各選択肢の確認(A:クラブ財、B:共有資源)

● A:有料配信のオンライン視聴サービス

排除可能:アカウントや課金が必要(払わなければ視聴不可)

非競合:何人が見ても映像の質は変わらない

→ ✅ クラブ財(Aに該当)

● B:混雑現象を伴う一般道路

排除不可能:基本的に誰でも通れる(信号や料金所がないと仮定)

競合する:混雑によって利用者同士が影響を受ける

→ ✅ 共有資源(Bに該当)

✅ 正解:エ

A:有料配信のオンライン視聴サービス → クラブ財

B:混雑現象を伴う一般道路 → 共有資源

✅ 最終まとめ

選択肢 A(クラブ財) B(共有資源) 判定

ア 公海に生息する魚介類(×共有資源) 混雑現象を伴わない有料道路(×民間財) ❌

イ 公海に生息する魚介類(×B) 晴れた日の日光浴(×公共財) ❌(逆)

ウ 晴れた日の日光浴(×公共財) 有料配信のオンライン視聴サービス(×A) ❌(逆)

エ ✅有料配信のオンライン視聴サービス(クラブ財) ✅混雑現象を伴う一般道路(共有資源) ✅

オ 有料配信のオンライン(クラブ財) 晴れた日の日光浴(公共財) ❌(Bが違う)

✅ 正解:エ