第11問

下図のようにIS曲線とLM曲線が描かれるとする。ただし、Y0は、完全雇用

GDPであるとする。

この図に基づき、下記の設問に答えよ。

(設問1)

政府支出増加の長期的な効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適

切なものを下記の解答群から選べ。

a 実質GDPを増加させる。

b 物価を上昇させる。

c 利子率を上昇させる。

- a:正 b:誤 c:誤

- a:誤 b:正 c:正

- a:誤 b:正 c:誤

- a:正 b:正 c:誤

- a:正 b:正 c:正

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:正 c:正です。

問題に戻る

第12問

(設問2)

名目貨幣供給量増加の長期的な効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、

最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 実質GDPを増加させる。

b 物価を上昇させる。

c 利子率を低下させる。

- a:誤 b:正 c:正

- a:正 b:誤 c:誤

- a:正 b:正 c:誤

- a:正 b:正 c:正

- a:誤 b:正 c:誤

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:正 c:誤です。

(設問2)名目貨幣供給量増加の長期的効果

これは金融政策です。

短期ではLM曲線が右シフト→GDP↑、金利↓、物価↑

ですが、長期では次のようになります:

実質GDP:変わらず(Y₀)

物価:上昇する(名目マネー供給増はインフレを起こす)

利子率:元の水準かむしろ上昇する(名目金利=実質金利+期待インフレ率)

各選択肢の判定

選択肢 内容 判定 理由

a 実質GDPを増加させる ❌ 誤り 長期ではYは完全雇用水準に戻る

b 物価を上昇させる ✅ 正しい マネー供給↑ → インフレ圧力

c 利子率を低下させる ❌ 誤り 短期では下がるが、長期では元に戻るか上昇する可能性もある

正解 a:誤 b:正 c:誤

問題に戻る

第13問

自然失業率仮説に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記

の解答群から選べ。

a 現実のインフレ率が期待インフレ率を上回るとき、失業率は自然失業率よりも

高くなる。

b 自然失業率仮説によると、長期的に失業率は、自発的失業を含めて、ゼロにな

る。

c 長期的には、政府支出の増加はインフレを抑制し、失業率を低下させる。

d 失業率が自然失業率に等しいとき、現実のインフレ率は期待インフレ率と等し

くなる。

- a:誤 b:誤 c:誤 d:正

- a:誤 b:正 c:正 d:誤

- a:正 b:誤 c:誤 d:正

- a:誤 b:正 c:誤 d:正

- a:正 b:正 c:誤 d:正

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:誤 c:誤 d:正です。

a:現実のインフレ率が期待インフレ率を上回るとき、失業率は自然失業率よりも高くなる。

誤り(×)

👉 自然失業率仮説+期待インフレ理論(予想インフレ込みフィリップス曲線)では、

「現実のインフレ率 > 期待インフレ率」

→ 企業は予想以上にモノの値段が上がる → 労働者を多く雇いたくなる

→ 失業率は自然失業率より 低くなる

逆に、インフレ率が予想より低いときに失業率が高まります。

b:自然失業率仮説によると、長期的に失業率は、自発的失業を含めて、ゼロになる。

誤り(×)

👉 自然失業率は、「完全雇用でも存在する失業」です。

労働市場のミスマッチ(技能が合わない)

求職と求人の時間差

自発的失業(条件が合わず働かない)など

よって、ゼロにはなりません。

c:長期的には、政府支出の増加はインフレを抑制し、失業率を低下させる。

誤り(×)

👉 長期的には、GDPは潜在水準に戻るため、政府支出増加はインフレを高めるだけで、失業率を下げる効果はなくなります(むしろ悪影響になることも)。

d:失業率が自然失業率に等しいとき、現実のインフレ率は期待インフレ率と等しくなる。

正しい(〇)

👉 自然失業率仮説では、長期的には予想インフレ率=実際のインフレ率となり、

失業率も自然失業率に一致する状態が「長期均衡」です。

✅ 正解は

a:誤 b:誤 c:誤 d:正

問題に戻る

第14問

需要の価格弾力性(絶対値)に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切な

ものを下記の解答群から選べ。

a ある財について、価格の変化率(絶対値)がそれに伴う需要量の変化率(絶対値)

に比べて大きいほど、需要の価格弾力性も大きくなる。

b 代替品が豊富な財は、代替品に乏しい財に比べて、需要の価格弾力性は大きく

なる。

c ある財の需要曲線が一定の価格水準において水平である場合、この財の需要の

価格弾力性はゼロである。

d ある財の需要曲線が右下がりの直線である場合、この財の需要の価格弾力性

は、価格水準にかかわらず一定である。

- a:誤 b:正 c:誤 d:誤

- a:正 b:正 c:誤 d:誤

- a:正 b:正 c:誤 d:正

- a:誤 b:正 c:誤 d:正

- a:正 b:誤 c:正 d:正

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:正 c:誤 d:誤です。

この問題は「需要の価格弾力性」についての理解を問うものです。

価格弾力性とは「価格が変わったときに、どれだけ需要量が変わるか」を示す指標です。

💡 価格弾力性の基本

需要の価格弾力性(絶対値)=

👉 需要量の変化率 ÷ 価格の変化率

弾力性が大きい:価格が少し変わるだけで、需要が大きく変わる

弾力性が小さい:価格が変わっても、需要があまり変わらない

各選択肢の判定

a:価格の変化率が需要量の変化率より大きいほど、弾力性も大きくなる

誤り(×)

👉 弾力性は「需要量の変化率 ÷ 価格の変化率」

つまり:

分子(需要量の変化)が大きい → 弾力性は大きくなる

価格の変化率が大きい場合 → 弾力性はむしろ小さくなる

b:代替品が豊富な財は、代替品に乏しい財よりも弾力性が大きい

正しい(〇)

👉 代替品がたくさんあると、人は価格が少し上がっただけで他に乗り換える

→ 需要が大きく減る → 弾力性は大きい

c:価格水準で需要曲線が水平なら、価格弾力性はゼロ

誤り(×)

👉 水平な需要曲線は「価格がちょっとでも動いたら、需要が無限に変わる」状態

→ 弾力性は「無限大」、ゼロではない!

d:右下がりの直線の需要曲線では、弾力性は価格に関係なく一定である

誤り(×)

👉 直線でも、上の方(高価格)では弾力性は大きく、下の方(低価格)では小さくなる

→ 弾力性は一定ではない

✅ 正解は

a:誤 b:正 c:誤 d:誤

問題に戻る

第15問

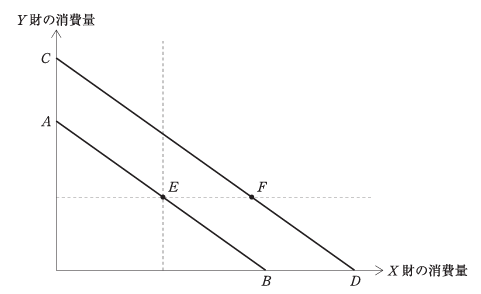

下図は、ある個人の予算制約線を描いている。当初の予算制約線はABであり、

このとき、この個人は点Eで決まる数量のX財とY財を消費している。所得の増

加によって予算制約線はCDとなり、このとき、この個人は点Fで決まる数量の

X財とY財を消費している。

この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群

から選べ

a X財の所得効果は、負である。

b X財の所得弾力性は、正である。

c Y財の所得効果は、負である。

d Y財の所得弾力性は、ゼロである。

- a:誤 b:正 c:誤 d:誤

- a:誤 b:正 c:誤 d:正

- a:正 b:誤 c:誤 d:正

- a:誤 b:正 c:正 d:誤

- a:正 b:誤 c:正 d:誤

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:正 c:誤 d:正です。

この問題は、「所得の変化によって消費量がどう変わったか(=所得効果)」をもとに、各財の**性質(上級財・劣等財)**を判断するものです。

図の読み取り

所得増加により予算線が AB → CD に平行移動(価格比は一定)

点E → 点F への移動により:

X財の消費量は増加

Y財の消費量は変化なし

🧠 各選択肢の正誤判断

a:X財の所得効果は、負である。

誤り(×)

👉 所得が増えたらX財の消費量は増加している → 所得効果は正(上級財)

b:X財の所得弾力性は、正である。

正しい(〇)

👉 所得↑ → 消費量↑ → 所得弾力性は正の値

c:Y財の所得効果は、負である。

誤り(×)

👉 所得が増えてもY財の消費量は変わっていない → 所得効果はゼロ

d:Y財の所得弾力性は、ゼロである。

正しい(〇)

👉 所得が変化してもY財の消費量は不変 → 所得弾力性はゼロ

✅ 正解は

a:誤 b:正 c:誤 d:正

問題に戻る

(設問1)政府支出増加の長期的効果

政府支出の増加(財政政策)は短期的にはIS曲線を右シフトさせます。

→ GDP↑、利子率↑、物価↑(需要増)

しかし長期的にはYは完全雇用GDP(Y₀)に戻る(供給能力に制約)

結果、物価上昇(インフレ)と利子率の上昇が残る

各選択肢の判定

選択肢 内容 判定 理由

a 実質GDPを増加させる ❌ 誤り 長期では完全雇用GDPに戻る(一定)

b 物価を上昇させる ✅ 正しい 需要超過→インフレ圧力が残る

c 利子率を上昇させる ✅ 正しい 政府支出→IS右→金利上昇が残る

正解:a:誤 b:正 c:正