第1問

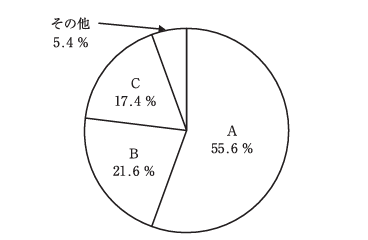

下図は、日本の2022年の名目国内総支出(559兆7,101億円)の内訳を示したも

のである。

図中のA~Cに該当する項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答

群から選べ。

注:「その他」の中に純輸出のマイナス分がカウントされている。

出所:内閣府「2022年度国民経済計算(2015年基準・2008SNA)」

- A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成 - A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成 - A:民間最終消費支出 B:一般政府の総固定資本形成

C:非金融法人企業の総固定資本形成 - A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成 - A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成

正解!

不正解...

正解はA:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成です。

問題に戻る

第2問

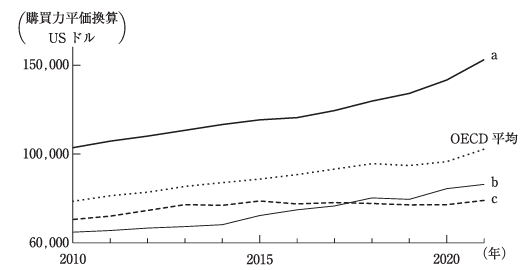

下図は、日本、米国、韓国、OECD平均の1人当たり労働生産性(購買力平価換

算USドル表示)の推移を示したものである。

図中のa~cに該当する国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群

から選べ。

出所:日本生産性本部『労働生産性の国際比較2023』

- a:米国 b:韓国 c:日本

- a:日本 b:韓国 c:米国

- a:韓国 b:米国 c:日本

- a:日本 b:米国 c:韓国

- a:米国 b:日本 c:韓国

正解!

不正解...

正解はa:米国 b:韓国 c:日本です。

米国は他の国々に比べて一貫して高い労働生産性を持ち、グラフ上で最も上に位置しています。この線は、明らかに他の線と比べて成長が顕著で、2020年には150,000 USドル近くを示しています。

日本の労働生産性が2017年から2018年にかけて韓国に逆転された背景には、いくつかの経済的要因が考えられます。以下に主要な要因を挙げて解説します:

経済構造の違い:

日本:日本は長期にわたり低成長が続いており、人口の高齢化と労働力人口の減少が経済全体の成長を抑制しています。また、サービス業が大きな比重を占めるが、この分野の生産性向上が遅れているとされます。

韓国:韓国経済は技術革新と輸出主導型の産業構造により支えられています。特に、半導体やIT関連の高付加価値製品が輸出を牽引し、これらの産業の高い生産性が全体を押し上げる形になっています。

投資とイノベーション:

韓国は研究開発(R&D)への投資が積極的で、特に高技術産業におけるイノベーションが目立ちます。これにより、新しい技術や製品が市場に導入され、生産性の向上につながっています。

日本では、新技術への適応やイノベーションのスピードが比較的遅く、規制や市場の硬直性が新しいビジネスモデルの展開を阻害している側面があります。

政策の違いと労働市場の柔軟性:

韓国では労働市場の改革が進められ、柔軟な雇用形態の導入や労働時間の削減が進んでいます。これにより、企業の生産性が向上しています。

日本では、生産性の低い産業や企業の構造的問題が依然として解決されていない部分が多く、生産性の向上にブレーキをかけています。

問題に戻る

第3問

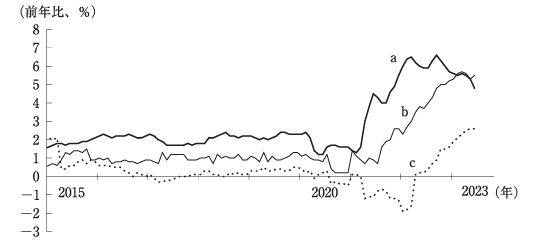

下図は、日本、米国、ユーロ圏の消費者物価(食料及びエネルギーを除く総合、

前年比、%)の推移を示したものである。

図中のa~cに該当する国・地域の組み合わせとして、最も適切なものを下記の

解答群から選べ。

出所:内閣府『令和5年度 経済財政白書』

- a:米国 b:ユーロ圏 c:日本

- a:ユーロ圏 b:日本 c:米国

- a:ユーロ圏 b:米国 c:日本

- a:米国 b:日本 c:ユーロ圏

- a:日本 b:米国 c:ユーロ圏

正解!

不正解...

正解はa:米国 b:ユーロ圏 c:日本です。

日本:通常、日本のインフレ率は低いです。デフレの影響が長年にわたって続いており、食料とエネルギーを除く消費者物価の上昇率も比較的穏やかです。

米国:近年、米国のインフレ率は上昇傾向にあり、特にパンデミック以降、供給網の問題や経済政策の影響でインフレが加速しています。

ユーロ圏:ユーロ圏もまた、地域によってばらつきはありますが、一般的には米国ほどではないものの、インフレ率が上昇している傾向にあります。

問題に戻る

第4問

国民経済計算の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- GDPは、分配面から、要素所得、移転支払による所得、キャピタルゲインに

区分される。 - 子どもが家庭内で家事を担ったとしても、GDPには計上されない。

- GDPは、中間生産物の生産額の合計である。

- 高等学校の授業料を無償化すると、無償化された授業料の分だけGDPが減少

する。

正解!

不正解...

正解は子どもが家庭内で家事を担ったとしても、GDPには計上されない。です。

GDP(国内総生産)は、一国内で一定期間内に生産される最終財・サービスの市場価値の総額を示します。ここで重要なのは「市場価値」と「最終財・サービス」の概念です。GDPに計上される活動は市場で取引され、価値が明確に決定されるものが中心です。

正解の選択肢:家庭内で行われる無償の家事労働は、市場で取引されるわけではなく、そのサービスに対する直接的な金銭の授受が存在しないため、GDPには含まれません。家庭内労働がGDPに含まれない理由は、これが非市場活動であるためです。これは国際的にも一般的な国民経済計算の取り扱いであり、家事労働の経済的価値が存在しないわけではないが、GDPという指標では計上されないということです。

他の選択肢の誤りを見てみましょう:

○GDPは中間生産物の生産額の合計ではありません。実際には、中間生産物を除外した最終財・サービスの市場価値の合計がGDPです。中間生産物を含めてしまうと、二重計算が生じてしまいます。

○GDPは生産活動によって生み出される「最終財・サービスの市場価値」であり、要素所得、移転支払、キャピタルゲインを直接的に表すものではありません。GDPは生産の側面から計測されるため、これらの要素はGDPとは異なる計測の対象です。

○高等学校の授業料を無償化しても、GDPが減少するわけではありません。無償化により家庭の支出が減少する一方で、政府の支出が増えるため、GDP全体としては変わらないか、または教育サービスの提供が増えることによって逆に増加する可能性もあります。

問題に戻る

第5問

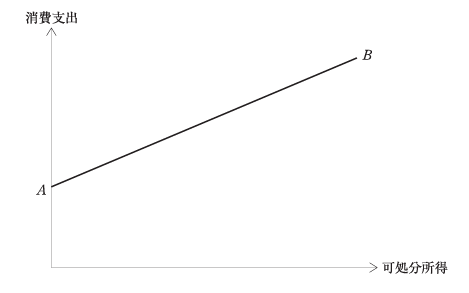

下図は、ケインズ型消費関数を直線ABによって描いている。この図に関する記

述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 可処分所得が大きいほど限界消費性向が小さくなるので、高所得者ほど所得に占める消費額の割合が小さくなる。

b 可処分所得が増加するとき、限界消費性向は一定であるが、平均消費性向は小さくなる。

c この消費関数の傾きは、1よりも大きい。

- a:正 b:誤 c:誤

- a:誤 b:正 c:正

- a:誤 b:正 c:誤

- a:正 b:正 c:誤

- a:誤 b:誤 c:正

正解!

不正解...

正解はa:誤 b:正 c:誤です。

aの選択肢: 可処分所得が大きいほど限界消費性向が小さくなるという記述ですが、ケインズ型消費関数では限界消費性向は一定であり、この選択肢は誤りです。限界消費性向が変わるというのはより現実的な消費関数のモデルであるフリードマンの永久所得仮説やモディリアーニのライフサイクル仮説などで考えられる事項です。

bの選択肢: 可処分所得が増加すると、限界消費性向は一定であるが、平均消費性向は小さくなるという記述です。これは正しいです。平均消費性向(消費を所得で割った値)は、所得が増加するにつれて通常は低下します。これは固定された限界消費性向と基礎消費(自発的消費)の存在によるものです。

cの選択肢: この消費関数の傾きが1よりも大きいという記述ですが、これは誤りです。ケインズ型消費関数の傾きは限界消費性向であり、理論的には0と1の間である必要があります。傾きが1を超えるということは、所得の増加に対して消費が所得以上に増加することを意味し、非現実的です。

限界消費性向(Marginal Propensity to Consume, MPC)は、追加された所得のうちで消費にどれだけ使われるかを示す経済学の指標です。簡単に言えば、追加の所得が1単位増加したときに、消費が何単位増加するかを表します。

例えば、限界消費性向が0.8であれば、所得が1円増えたときに0.8円が消費に回され、0.2円が貯蓄されることを意味します。限界消費性向は0から1の間の値を取り、1に近いほど新たに得た所得の大部分を消費に使うことを示し、0に近いほど所得の増加分を貯蓄に回すことを示します。

限界消費性向は、消費関数の傾きとしても表現され、ケインズ型の基本的な消費関数モデルではこの指標が重要な役割を果たします。これは、経済全体の消費傾向を分析する上で、個々の消費者の行動を理解するための重要な要素となります。また、財政政策の効果を分析する際にも、限界消費性向は重要な役割を担います。例えば、限界消費性向が高い場合、政府の支出増加や税減税が直接的に消費を促進し、経済を活性化する効果が大きくなると予測されます。

ケインズ型消費関数は、経済学者ジョン・メイナード・ケインズによって提唱されたもので、消費と所得の関係を示すものです。この関数の基本的な考え方は、消費は所得に依存しており、所得が増加すると消費も増加するが、その増加率は所得の増加率よりも小さくなるというものです。

具体的には、ケインズ型消費関数は次のように表されます:

C=a+bY

ここで、

C は総消費、

a は自発的消費(所得がゼロのときに消費される部分)、

b は限界消費性向(所得が1単位増加したときに消費がどれだけ増えるかを示す割合)、

Y は総所得です。

ケインズ型消費関数の特徴は、限界消費性向b が 0 と 1 の間にあることです。これは、所得が増えると消費も増えるが、全ての追加所得が消費に回るわけではないことを示しています。この理論は、経済政策や景気の分析において重要な役割を果たしています。

問題に戻る

民間最終消費支出 (A: 55.6%):通常、成熟した経済においては最も大きな部分を占め、家庭による商品やサービスの消費をカバーしています。このセクションが円グラフで最も大きい部分であることは、民間消費が経済の主要な構成要素であることを示しています。

政府最終消費支出 (B: 21.6%):国民によって消費されるすべての政府支出(医療、教育、防衛などの公共サービスを含む)を含みます。これが民間消費に次いで大きな割合を占めるのは理にかなっています。

非金融法人企業の総固定資本形成 (C: 17.4%):非金融法人企業による物理的固定資産(建物、機械など)への投資の総額を反映しています。これも通常、私的および公的消費よりは少ないですが、重要な部分です。

残りの「その他」(5.4%)は、その他の小さな構成要素や調整を表しており、純輸出(マイナスになることがあり、総名目支出を減少させる)も含まれる可能性があります。